Wie presst man noch mehr Erdöl durch die bestehende TAL-Leitung?

Wie presst man noch mehr Erdöl durch die bestehende TAL-Leitung?

Im Friaul/in der Carnia werden bereits 4 Methankraftwerke gebaut, um das Erdöl zu erwärmen, damit dessen Viskosität zu verringern und schließlich die Durchflussmengen zu erhöhen. In Zeiten von Klimaschutz unsinnig und der falsche Weg, wie wir meinen.

Am meisten stört die Tatsache, dass die Menschen, die in den betroffenen Regionen mit ihren Familien und Kindern leben (wollen) von den Behörden und den Großkonzernen (ua. Rosneft) nicht gehört werden.

update 11/2023

09.11.2023

Da die Umweltverbände neue Argumente vorgebracht haben, wurde auf Februar 2024 vertagt. Die Zeit sollte genutzt werden, um noch mehr (medialen) Druck aufzubauen!

08.11.2023

Mit Spannung erwarten wir heute den Spruch des Gerichts in Triest.

Weiter zur Presseaussendung ...

Was ist S.I.O.T.

PDF-Download

update 07/2023

Bürgerprotest in Triest

La protesta di Extinction Rebellion a Trieste contro S.I.O.T. (youtube)

Il movimento ecologista Extinction Rebellion ha inscenato una protesta sul Molo Audace a Trieste contro la decisione della S.I.O.T., Società italaina per l'oleodotto transalpino, di realizzare quattro nuove centrali a gas metano a San Dorligo, Reana Cavazzo e Paluzza che nelle intenzioni della società servirebbero a scaldare il petrolio per poterlo pompare più velocemente nell'impianto. Due attivisti, con il volto coperto con due tanniche di benzina, hanno cosparso altri due manifestanti di petrolio. «La S.I.O.T. dice che questo aumenterebbe l'efficienza dell'oleodotto, ma tre studi indipendenti e fatti dall'Università di Trieste, dall'Università di Udine e dall'Agenzia per l'Energia hanno smentito queste affermazioni», spiega Tommaso, attivista di Extinction Rebellion. Il video è di Massimo Silvano

Die ÖKO-Bewegung Extinction Rebellion protestierte auf dem Molo Audace in Triest gegen die Entscheidung von S.I.O.T., der italienischen Gesellschaft für die transalpine Ölpipeline, vier neue Methangaskraftwerke in San Dorligo, Reana Cavazzo und Paluzza zu bauen, die nach den Plänen der Gesellschaft zur Erwärmung des Öls verwendet werden sollen, um es schneller in die Anlage zu pumpen. Zwei Aktivisten, deren Gesichter mit zwei Benzinkanistern bedeckt waren, übergossen zwei andere Demonstranten mit Öl. "S.I.O.T. behauptet, dass dies die Effizienz der Pipeline erhöhen würde, aber drei unabhängige Studien der Universität Triest, der Universität Udine und der Energieagentur haben diese Behauptungen widerlegt", erklärt Tommaso, ein Aktivist von Extinction Rebellion. Das Video stammt von Massimo Silvano

Bürgerprotest in Paluzza

am 15. und 16. Juli fanden in Paluzza wieder Infoveranstaltungen, Diskussionsrunden und Bürgerproteste statt. Die Einwohner Friauls protestierten laut gegen die rücksichtslose Vorgehensweise der internationalen Erdölkonzerne und gegen den Bau der ersten 4 Methankraftwerke bis rauf zur österr./italienischen Grenze.

Sa., 15.7.2023

11:00 Treffpunkt Campingplatz | Vorbereitungen tagsüber

17:00 Hauptplatz Paluzza, Infoveranstaltungen, Aufmarsch, Diskussionen

20:00 Gemeinsames Abendessen, Musik

So., 16.7.2023

10:00 Offene Versammlung

Download Infostand 07/2023

Download Infofolder

LA CARNIA NON STA A GUARDARE

Samstag, 25.03.2023, Die Carnia steht nicht untätig herum.

Pünktlich um 11:00 Uhr wurde mit der Bürger*innendiskussion begonnen. Vertreter der Gemeinde, der Bürgerbewegung und der Naturschutzorganisationen haben die vielen Aspekte der bisherigen Arbeiten, sowie die nächsten (rechtlichen) Schritte in FVG, auf nationaler und europäischer Ebene beschrieben.

Im Detail geht es darum, wie globalisierte Konzerne auf Kosten der lokalen Bevölkerung ökonomischen Profit generieren, ohne dabei zuerst die Bevölkerung in den Prozess einzubinden.

Nicht im Nachhinein ein mögliches Dilemma mit Straf- oder Schadenersatzzahlungen zu lindern, sondern im Vorfeld einen zukunftsfähigen gemeinsamen Weg zu planen. Auch in diesem Fall sind es die Konzerne, die mit der Politik und den Bürger*innen ein durchsichtiges Spiel spielen. Klar erklärte wurde u.a. die Aufteilung eines Gesamtprojektes in mehrere Kleinprojekte, um damit etwaige Naturschutzregelungen zu unterwandern. Weiters darum, wie Auskunftspflichten der Behörden seit Monaten umgangen oder hinausgezögert werden.

Auf jeden Fall sind die wissenschaftlich erhobenen Daten bzgl. Umweltverschmutzung und nachhaltigem Schaden für die Region (und damit auch für das benachbarte Gailtal/Kärnten/Österreich) erschreckend.

Aufbauend auf den Initiativen der friulanischen Freunde werden wir alles unternehmen, um

auf Kärntner Seite den Bürgerprotest auf allen nur erdenklichen Ebenen zu unterstützen und unseren Teil beitragen, damit ein großes Netzwerk besorgter Bürger*innen noch rechtzeitig gehört und

Umweltschäden für kommende Generationen verhindert werden.

Wer genaueres wissen möchte, bitte um eine E-Mail an

info@bergsteigerdorf-mauthen.at.

#stopsiot #buergerprotest #paluzza

Hintergrundinfos

Quelle: KLEINE vom 3.3.2023: Nahe Kärntner Grenze: Aufregung um Gaskraftwerk in Norditalien. (Leopold Salcher)

Emissionen, die bis in das Gailtal reichen, werden durch ein in Paluzza geplantes

Methankraftwerk der TAL befürchtet. Beim Tanklager soll das Gaskraftwerk Paluzza errichtet werden. Die italienisch-österreichische Grenze ist in Sichtweite Beim Tanklager soll das Gaskraftwerk Paluzza errichtet werden. Die italienisch-österreichische Grenze ist in Sichtweite In Paluzza wird gegen ein von der Umweltbehörde genehmigtes Methankraftwerk protestiert. Mehrere italienische Umweltorganisationen und die Gemeinde Paluzza mit ihren rund 2000 Einwohnern wollen diese "Verunstaltung der Heimat" und die "enorme Belastung für Umwelt und Klima" nicht hinnehmen. Der Regionalrat für Umweltschutz hat das Projekt hingegen ohne Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt. Dagegen wurden nun beim Verwaltungsgericht (TAR) zwei Beschwerden eingelegt, eine von der Gemeinde Paluzza, die andere von Umweltorganisationen.

"Der finanzielle Aufwand soll mittels Spenden bestritten werden", sagt Fabrizio Plozner von der Bürgerinitiative "Alto But". Die Transalpine Pipeline SIOT, sie ist Teil der Unternehmensgruppe der Transalpinen Ölleitung (TAL), wird insgesamt sieben, mit fossilem Methangas angetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) in die bestehenden Pumpstationen zwischen Triest und Paluzza einbauen. Das KW Paluzza mit zwei 13 Meter hohen Schornsteinen würde sogar im Wohngebiet stehen.

Sieben Kilometer bis zur Staatsgrenze

Diese Gas-Kraftwerke dienen primär der Stromerzeugung, mit der Abwärme wiederum soll die Rohrleitung und damit das Öl um einige Grade aufgeheizt werden. Das verbessere die Viskosität des Öls, erhöhe so die Durchflussgeschwindigkeit und sei ein guter Schritt in Richtung Energiewende, heißt es bei SIOT. Eine der beteiligten Gesellschaften ist die russische Rosneft. Gas wird vermehrt gebraucht werden. Allein in Paluzza steigen laut Bürgerinitiativen durch die Verbrennung von über 14 Millionen Kubikmetern Gas pro Jahr mehr als 27.000 Tonnen CO₂, an die 79 Tonnen CO und rund 30 Tonnen an NOx in die karnische Luft. Der Südwind, und der bläst oft, wird diese Emissionen auch ins Gailtal transportieren. Bis zur Staatsgrenze sind es nur rund sieben Kilometer.

"Dieses Projekt wird in unserem Tal und in den Nachbarregionen enorme Schäden verursachen", sagt Bürgermeister Massimo Mentil

Im Gailtal wie in Klagenfurt ist dieses Kraftwerksprojekt unbekannt. "Bisher war keine Rede davon", sagt Kötschach-Mauthens Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ). Auch die Landesregierung verfügt über keine Informationen. Da es seitens Italien kein grenzüberschreitendes UVP-Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung gebe, sei es betroffenen Staaten nicht möglich, sich an den Verfahren zu beteiligen, teilt das Büro von Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) mit. "Sowohl die Gemeinde Paluzza als auch die Bevölkerung sind gegen ein Projekt, welches durch mächtige multinationale Konzerne ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, von oben herab, gegen den Willen der Bürger durchgesetzt wird. Dieses Projekt wird unserem Tal und auch den benachbarten Tälern enorme Schäden zufügen. Emissionen machen auch vor Staatsgrenzen nicht Halt", sagt Paluzzas Bürgermeister Massimo Mentil. Er erhofft sich von Kärntner Seite Unterstützung im Kampf gegen das Gaskraftwerk.

Hintergründe

Organisation. Die TAL-Gruppe betreibt die Transalpine Ölpipeline von Triest über Österreich nach Deutschland (Karlsruhe). Jährliche Transportleistung bis zu 40 Millionen Tonnen Rohöl.

Drei Gesellschaften. Die TAL besteht aus SIOT-Italien, TAL Österreich und Deutschland.

Paluzza. Norditalienische Gemeinde in Friual-Julisch-Venetien, 30 Kilometer von Kötschach-Mauthen entfernt.

STOP SIOT

Spenden. Gegen den Bau des Gaskraftwerks wird prozessiert, Spenden werden erbeten:

www.produzionidalbasso.com/project/stop-s-i-o-t/

SPENDENKONTO:

Legambiente Friuli Venezia Giulia APS

IBAN: IT52S0623012304000015638653

BIC: CRPPIT2PXXX

LEGAMBIENTE

"Das Projekt schadet und verlangsamt die Energiewende der FVG-Region um mindestens 5 Jahre! Und nur wir und die Umwelt zahlen!"

Weiter ...

Originalartikel

31.08.2022 Kleine Zeitung Online

03.03.2023 Kleine Zeitung Online

10.03.2023 Kleine Zeitung Online

Die TAL verteidigt geplantes Gaskraftwerk in Paluzza

Bei Fragen, Anregungen und/oder Ergänzungswünschen, ... bitte per

E-Mail. Danke. Falls auch ihr ein Thema berichtenswert erachtet bzw. selbst dazu schreiben wollt.

Ingo Ortner | T +43 699 12647680

info@bergsteigerdorf-mauthen.at

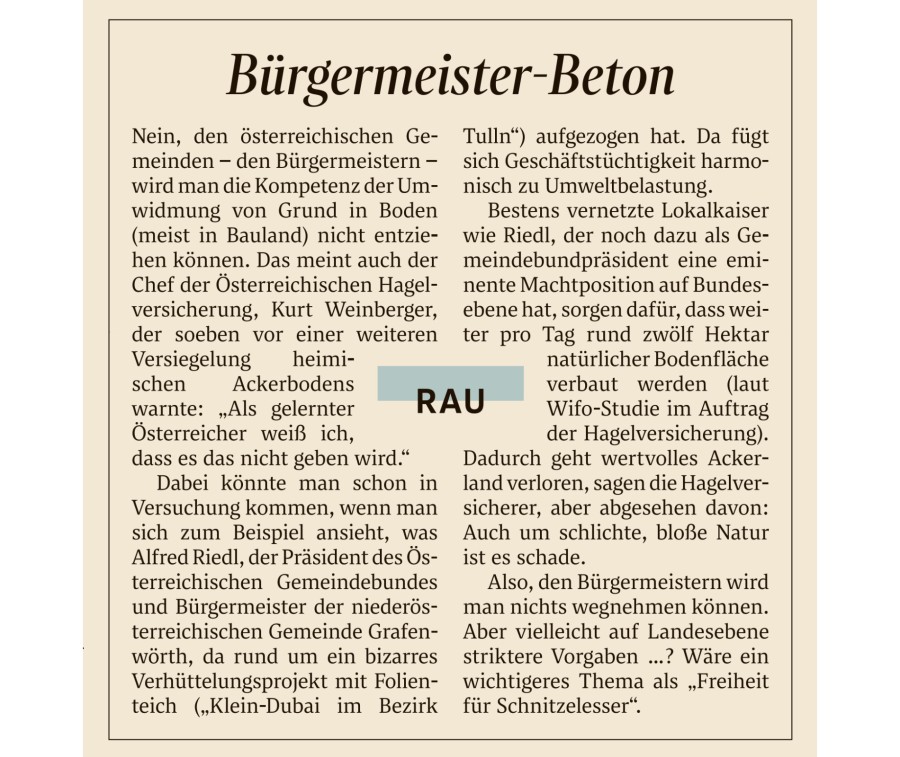

Architekturprofessor Roland Kneiger geht mit der Art des Bauens in Kärnten hart ins Gericht. Neben zu hohem Bodenverbrauch durch ebenerdige Bauten entstünden durch die Aneinanderreihung von Einfamilienhäusern keine Siedlungs-, sondern nur noch "Zersiedlungsstrukturen".

Architekturprofessor Roland Kneiger geht mit der Art des Bauens in Kärnten hart ins Gericht. Neben zu hohem Bodenverbrauch durch ebenerdige Bauten entstünden durch die Aneinanderreihung von Einfamilienhäusern keine Siedlungs-, sondern nur noch "Zersiedlungsstrukturen".

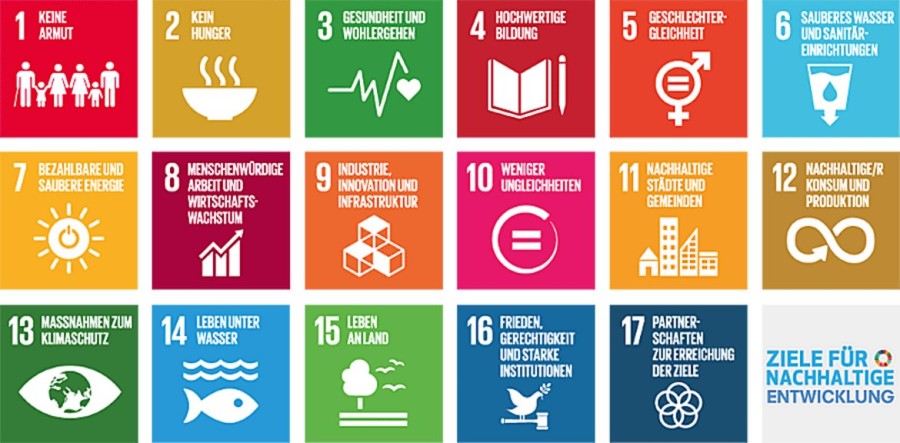

Im September 2015 treffen sich Vertreter*innen der UNO in New York. Es wird überlegt, welche Nachhaltigkeits- und Umweltziele für die nächsten Jahre vereinbart werden sollten. In den Jahren zuvor vermehrten sich Appelle und Warnungen von Wissenschaftler*innen, wonach der Ruf nach politischen Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit immer lauter und dringlicher wurde. Insbesondere die Veränderung bzw. die Erwärmung des Weltklimas ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als offensichtlich. Die mittlere globale Temperatur steigt seit der Jahrtausendwende deutlich. Die Frage, wie man die globale Erwärmung stoppen bzw. verlangsamen kann, ohne dass dabei Wohlstand, eine gute Infrastruktur und ein Funktionieren der (Welt-)Wirtschaft verunmöglicht wird, ist die wichtigste Frage dieser Zeit und somit auch des UN-Nachhaltigkeitsgipfels.

Im September 2015 treffen sich Vertreter*innen der UNO in New York. Es wird überlegt, welche Nachhaltigkeits- und Umweltziele für die nächsten Jahre vereinbart werden sollten. In den Jahren zuvor vermehrten sich Appelle und Warnungen von Wissenschaftler*innen, wonach der Ruf nach politischen Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit immer lauter und dringlicher wurde. Insbesondere die Veränderung bzw. die Erwärmung des Weltklimas ist zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als offensichtlich. Die mittlere globale Temperatur steigt seit der Jahrtausendwende deutlich. Die Frage, wie man die globale Erwärmung stoppen bzw. verlangsamen kann, ohne dass dabei Wohlstand, eine gute Infrastruktur und ein Funktionieren der (Welt-)Wirtschaft verunmöglicht wird, ist die wichtigste Frage dieser Zeit und somit auch des UN-Nachhaltigkeitsgipfels.