"War Mozart normal? Sicher nicht!"

Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier stehen zu können. Die Bregenzer Festspiele sind eine wunderbare österreichische Institution. Und glauben Sie mir, ich würde gerne nur darüber sprechen, was unsere Heimat so schön macht - die Bregenzer Festspiele gehören zweifellos dazu - aber es ist wieder einmal Zeit, auch anzusprechen, was angesprochen werden muss.

Es scheint so, als ob sich manche Dinge in unserem Land nicht in die richtige Richtung entwickeln, obwohl wir vor großen Aufgaben und Herausforderungen stehen. Sie kennen vielleicht die

"Theorie der zerbrochenen Fenster"? Das ist eine US-amerikanische Sozialtheorie aus den frühen 1980er-Jahren, die im Wesentlichen besagt, dass dann, wenn in einem Stadtteil eine zerbrochene Scheibe nicht umgehend repariert und wieder eingesetzt wird, schnell alle Fensterscheiben zerbrochen sind. Weil dann der Eindruck entsteht, es ist eh allen wurscht, was da passiert, es kümmert sich niemand um diesen Stadtteil, was dann wiederum äußerst schnell zu Vandalismus und Verfall führt. Ein kleiner Anlass, der übersehen oder übergangen und nicht korrigiert wird, kann schnell als Freibrief verstanden werden, mehr und mehr zu zerstören.

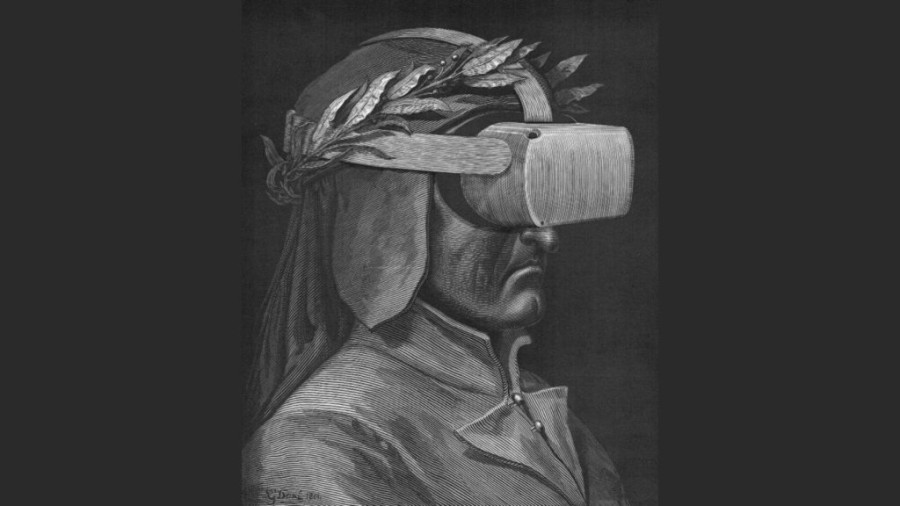

Warum ich diese Theorie erwähne? Weil in unserem Land gerade einige Fenster zerbrochen werden. Daran sollten wir uns nicht gewöhnen. Fangen wir bei der Sprache an. Sprache wird wieder zum Ausgrenzen verwendet. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass wieder von einem "wir" und "den anderen" gesprochen wird. Wir, das sind die "normalen", das sind "unsere Leute", das ist "das Volk". Wer oder was sind dann "die anderen"? Das Volk, sind das alle Österreicherinnen und Österreicher? Die Einwohner anderer Herkunft, sind das "die anderen"? Wer sind "unsere Leut"? Sind uns "die anderen" dann egal? Wer sagt, wer dazugehört und wer nicht? Wer bestimmt, wer "normal" ist und wer nicht? War Mozart "normal"? Sicher nicht! Menschen mit derart außergewöhnlichen Begabungen sind nicht "normal". Und sie denken auch nicht "normal", sonst wären sie nicht so außergewöhnlich. Das Gleiche gilt für Maria Lassnig in der Malerei oder für Albert Einstein und Anton Zeilinger in der Physik. Es ist gefährlich, solche Begriffe so absolut zu verwenden, denn sie werden sehr schnell gedankenlos wiedergegeben und tragen so mehr und mehr zum Zerbrechen unserer Gemeinschaft bei. Und diese Zitate werden nicht nur von den üblichen Verdächtigen verwendet. Es scheint so, als würden sich verschiedene Parteien mittlerweile ein Vorbild aneinander nehmen.

Ich fühle mich manchmal wie im Hochwahlkampf. Kein schönes Gefühl. Manche politischen Akteure, so scheint es, haben die Hoffnung verloren, dass man mit sachbezogenen Argumenten und inhaltlichen Konzepten durchkommt. Dass man mit Ernsthaftigkeit ernst genommen wird. Weil sie lieber an die Wirksamkeit von Populismus glauben. Aber

Populismus ist nicht daran interessiert, Lösungen zu finden. Populismus will trennen, will ausgrenzen. "Die da oben" - "wir da unten". Populismus will Probleme finden und vergrößern. Und er will, dass sie bleiben. Weil diese Probleme den Populisten dabei helfen, Emotionen zu schüren und, so die Hoffnung, Wahlen zu gewinnen. Ich appelliere an alle im politischen Stadtviertel, um auf das Eingangsbeispiel zurückzukommen: Hören Sie auf damit, mehr und mehr Fenster zu zerbrechen. Hören Sie auf mit dem Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten und Deutungshoheiten. Kämpfen Sie lieber um die besten Lösungen. Und kämpfen Sie darum, diese Lösungen den Menschen dann auch so zu vermitteln, dass sie verstehen, was ihr persönlicher Nutzen ist.

Es gibt so viele Themen, die diskutiert und gelöst und vermittelt werden müssen. Wie können wir unseren Wohlstand ausbauen und dabei Klima und Umwelt berücksichtigen? Kann es so etwas wie eine

"Klimasoziale Marktwirtschaft" geben und wie sieht sie aus? Wie schaffen wir wieder mehr sozialen Zusammenhalt? Die Menschen müssen gut und gerne miteinander leben können und wollen.

Wie schaffen wir ein Sozialsystem, das für Zufriedenheit sorgt und echte Armut verhindert? Wir haben ein gutes System und trotzdem tun sich geschätzte 200.000 Personen echt schwer, über die Runden zu kommen. Wie bilden wir unsere Kinder, wie vermitteln wir ihnen den Glauben, dass ihre Leistung, ihr Beitrag zur Gesellschaft, einen Unterschied macht und gebraucht und gewollt ist?

Junge Menschen geben in Befragungen an, dass sie sich in unserer Gesellschaft einsam fühlen. Wie gehen wir damit um? Wie lösen wir das? Sicher nicht mit Populismus. Sicher nicht mit Gerede von "wir" und "die anderen".

Wie findet Österreich seinen Platz in Europa, und wie findet Europa seinen Platz in der Welt? Diese Themen müssen angegangen werden, glaubhaft angegangen werden. Und das ist nur die Spitze des Eisberges.

Meine Damen und Herren, ich glaube an unsere liberale Demokratie. Ich weiß, dass wir die Lösungen haben. Aber sie werden teilweise diffamiert. Das ist die Art des Populismus.

Populismus holt nicht das Beste aus den Menschen hervor, sondern das Niedrigste. Das Trennende, Ausgrenzende. Populismus richtet den Scheinwerfer darauf, was nicht funktioniert. Aber es gibt so vieles, das funktioniert.

Überlegen wir doch einmal, ganz egoistisch:

What's in it for me? Was ist für mich drinnen im Klimaschutz, beispielsweise? Man kann Umweltschutz und Klimaschutz auch als egoistischen Vorgang interpretieren. Wir brauchen doch intakte Natur für uns, nicht nur für die Eisbären. Und weil wir Touristen wollen. Weil wir es lieben, gute Gastgeber zu sein.

Was ist drin für uns in der liberalen Demokratie? Sie regelt unser Zusammenleben. Sie regelt, dass die Mehrheiten bestimmen und dabei die Minderheiten geachtet werden. Sie lässt uns in Freiheit leben, so wie wir sind und sein wollen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen auf die liberale Demokratie achten und in ihr die konstruktive Kritik und den konstruktiven Streit pflegen, sonst steuern wir auf eine Autokratie zu. Wir können weiter im Osten beobachten, dass das relativ rasch geht, innerhalb von 20 Jahren. Eine Autokratie, in der es nur denen gut geht, die zum "wir" gehören, und es denen schlecht geht, die zu "den anderen" gehören. Liberale Demokratie gehört allen. Nicht nur den Populisten. Nicht nur den sogenannten Eliten. Nie nur einer Gruppe. Liberale Demokratie gehört allen.

Was ist drin für uns in der Migration? Wir stehen vor einer massiven Herausforderung für das gute Leben in unserer Heimat, es gibt einen massiven Fachkräftemangel in Österreich. Wir benötigen Zehntausende Menschen im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, in der Infrastruktur für Kinderbetreuung, in Industrie und Gewerbe. Immigration allein wird diese Probleme nicht lösen. Aber kommt unser Land ohne Migration aus? Sind wir dann nicht in noch schwierigeren Zuständen? Und umgekehrt kann unser Land massiv profitieren von Migration. So wie es in der Vergangenheit schon oft der Fall war.

Was ist drin für uns in der Integration? Wir haben uns die Menschenrechte hart erkämpft. Und mit ihnen gehen auch Menschenpflichten einher. Auch diese sind zu achten. Menschen, die zu uns kommen und dies akzeptieren, werden davon profitieren. Davon, unsere Sprache zu lernen. Von unseren Gebräuchen und Sitten. Von der absoluten Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die wir noch immer nicht erreicht haben, aber nach der wir streben. Von unserer Offenheit sexueller Orientierung gegenüber. Wir können hier in Freiheit und Gleichberechtigung und Respekt leben, in gegenseitiger Offenheit. Das ist für jeden und von jedem, der in unsere Gesellschaft kommt, anzuerkennen. Und jede und jeder, der dies tut, wird davon profitieren.

Lassen Sie uns über die Herausforderungen reden. Lassen Sie uns das lösungsorientiert tun. Lassen Sie uns ruhig streiten, aber mit Sachargumenten. Konstruktiv streiten. Bringen wir das Beste in uns und an Österreich zum Vorschein und nicht das Niedrigste. Lassen Sie uns daran glauben, dass wir durch alle Herausforderungen kommen, wenn wir nicht aufgeben.

Ich schließe wie ein Pfarrer:

Es gibt das Gute, das Schöne, das Gemeinsame. Und die Bregenzer Festspiele zeigen das. Ich erkläre sie hiermit für eröffnet.

DEINE FRAGEN/THEMEN/IDEEN

Fragen an die Redaktion:

E-Mail

Artikel/Ideen beitragen:

E-Mail

KONTAKT

Ingo Ortner | T +43 699 12647680

info@bergsteigerdorf-mauthen.at

DEIN BEITRAG

Ich investiere seit über 10 Jahren ehrenamtlich Zeit, Energie & Kontakte und trage damit meinen "Beitrag" zur Stärkung und Belebung des Dorfs bei. Bitte entscheide Du, was Dein Beitrag im Gegenzug sein könnte! Ich freue mich über jede Unterstützung, egal ob Zeit,

eine Spende, SocialMedia-Erwähnungen o.ä.

#donation

#unterstützung

#deinbeitrag

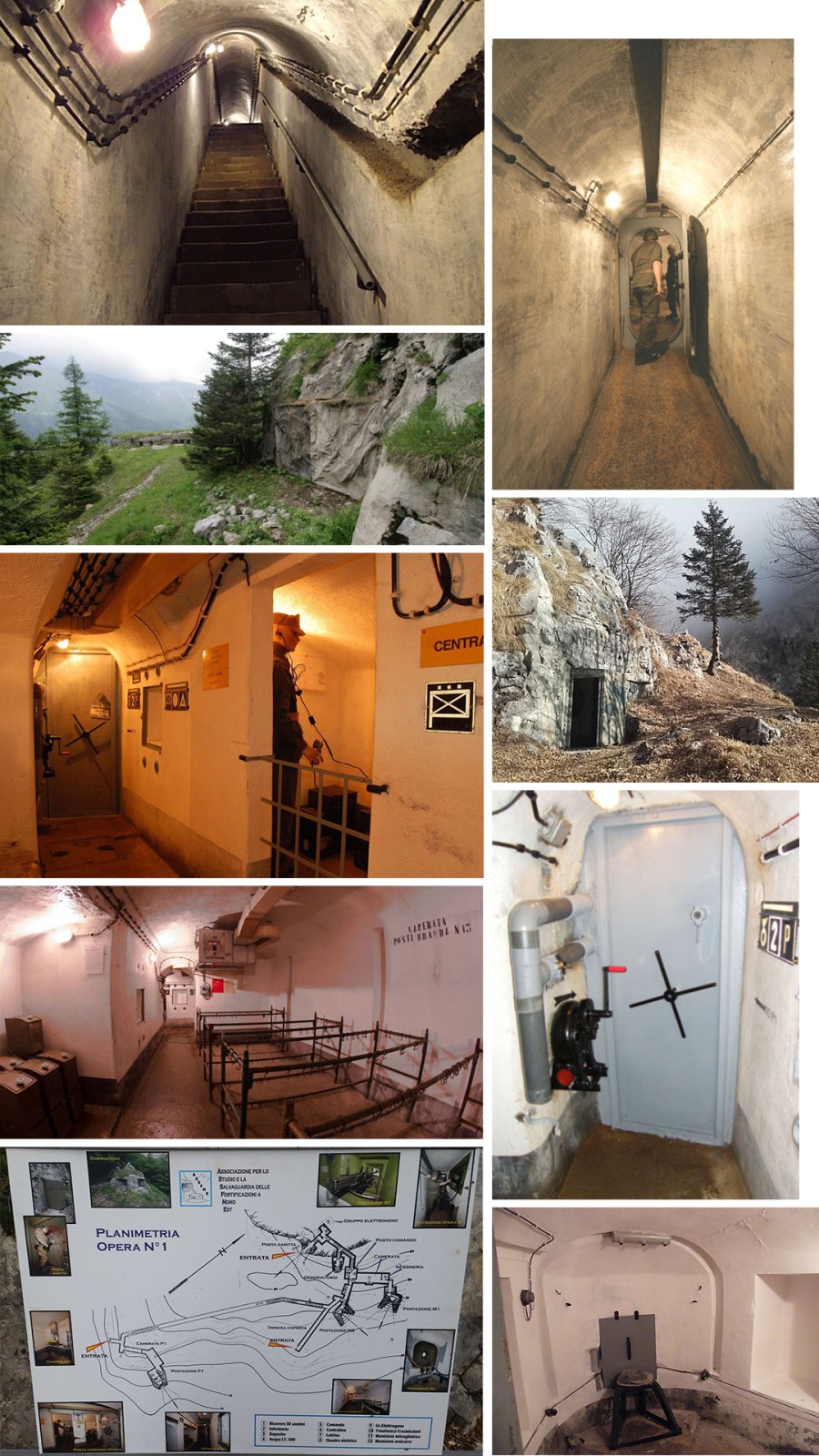

Associazione per lo Studio e la Salvaguardia delle Fortificazioni a Nord-Est

Associazione per lo Studio e la Salvaguardia delle Fortificazioni a Nord-Est

Früher züchtete fast jede Bauernfamilie in der Region Karnien Schweine, im Dialekt "purcit" genannt. In den kalten Wintermonaten zwischen Oktober und Februar wurde das Fleisch zu Würsten verarbeitet. Was dabei übrig blieb, wurde aber nicht etwa weggeworfen, alles wurde weiterverarbeitet, sagte Massimo Mentil, der eine Metzgerei im Ortskern von Timau/Tischlbong betreibt. Heutzutage werden auch die "parti nobili", also die qualitativ hochwertigeren Stücke des Schweins, dafür herangezogen.

Früher züchtete fast jede Bauernfamilie in der Region Karnien Schweine, im Dialekt "purcit" genannt. In den kalten Wintermonaten zwischen Oktober und Februar wurde das Fleisch zu Würsten verarbeitet. Was dabei übrig blieb, wurde aber nicht etwa weggeworfen, alles wurde weiterverarbeitet, sagte Massimo Mentil, der eine Metzgerei im Ortskern von Timau/Tischlbong betreibt. Heutzutage werden auch die "parti nobili", also die qualitativ hochwertigeren Stücke des Schweins, dafür herangezogen. Dann hat jede Familie noch ihre "Geheimzutat", die natürlich nicht verraten wird. Nur soviel: Bei Familie Mentil liegt das Geheimnis in der Einfachheit, denn keine weiteren Gewürze werden hinzugefügt. So soll der Geschmack des Fleisches möglichst unverfälscht zur Geltung kommen, sagt Massimo Mentil. Wichtig sei, dass das richtige Gleichgewicht zwischen mageren und fettreicheren Anteilen erzielt wird, damit die Fleischcreme richtig schön streichfähig wird.

Dann hat jede Familie noch ihre "Geheimzutat", die natürlich nicht verraten wird. Nur soviel: Bei Familie Mentil liegt das Geheimnis in der Einfachheit, denn keine weiteren Gewürze werden hinzugefügt. So soll der Geschmack des Fleisches möglichst unverfälscht zur Geltung kommen, sagt Massimo Mentil. Wichtig sei, dass das richtige Gleichgewicht zwischen mageren und fettreicheren Anteilen erzielt wird, damit die Fleischcreme richtig schön streichfähig wird. Die ersten historischen Überlieferungen dieser Spezialität, wie auch des Ortes Timau/Tischlbong selbst, gehen auf das Jahr 1200 zurück, so der Fleischermeister. Wahrscheinlich waren es Bergarbeiter aus dem Gailtal, die sich hier ansiedelten und neben dem Kärntner Dialekt - aus dem sich später das Tischlbongarisch entwickelte - auch viele traditionelle Speisen mit in das Tal brachten.

Die ersten historischen Überlieferungen dieser Spezialität, wie auch des Ortes Timau/Tischlbong selbst, gehen auf das Jahr 1200 zurück, so der Fleischermeister. Wahrscheinlich waren es Bergarbeiter aus dem Gailtal, die sich hier ansiedelten und neben dem Kärntner Dialekt - aus dem sich später das Tischlbongarisch entwickelte - auch viele traditionelle Speisen mit in das Tal brachten.

Dino Matiz: "Sie gingen hintereinander, ohne miteinander zu sprechen, um nicht aufzufallen. Sie strickten für ihre großen Familien; beteten und hatten immer eine Last von 20, 22 Kilogramm auf ihren Schultern."

Dino Matiz: "Sie gingen hintereinander, ohne miteinander zu sprechen, um nicht aufzufallen. Sie strickten für ihre großen Familien; beteten und hatten immer eine Last von 20, 22 Kilogramm auf ihren Schultern."

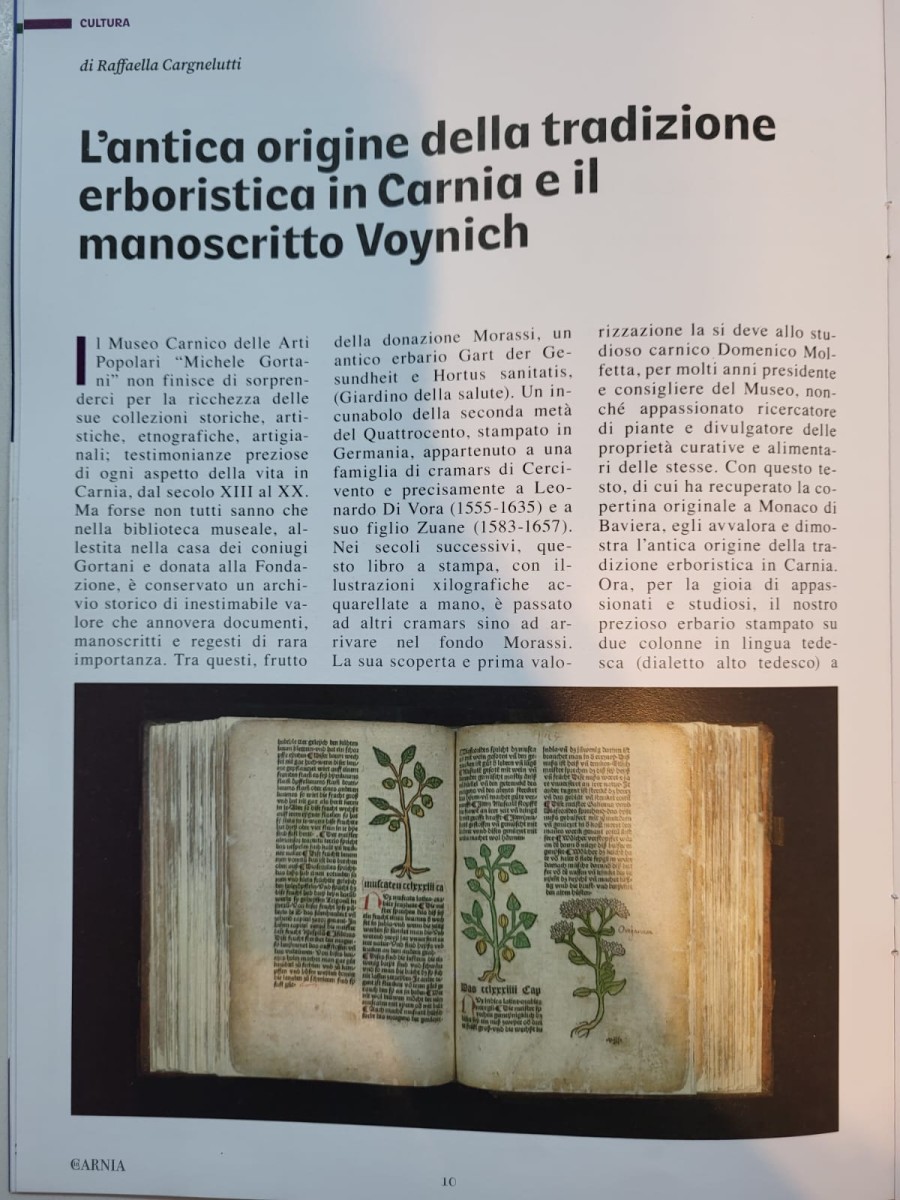

Das Herbarium des Gart der Gesundheit wurde von den Cramàrs (Krämer) nach Italien gebracht, wo man es kommentierte und benutzte.

Das Herbarium des Gart der Gesundheit wurde von den Cramàrs (Krämer) nach Italien gebracht, wo man es kommentierte und benutzte.

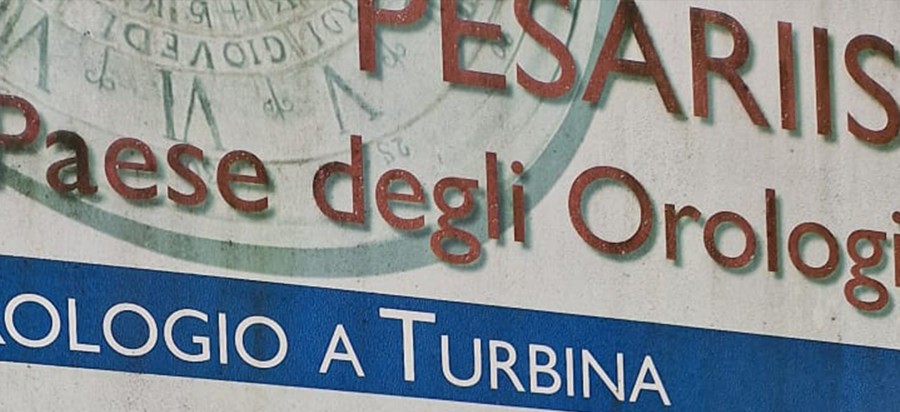

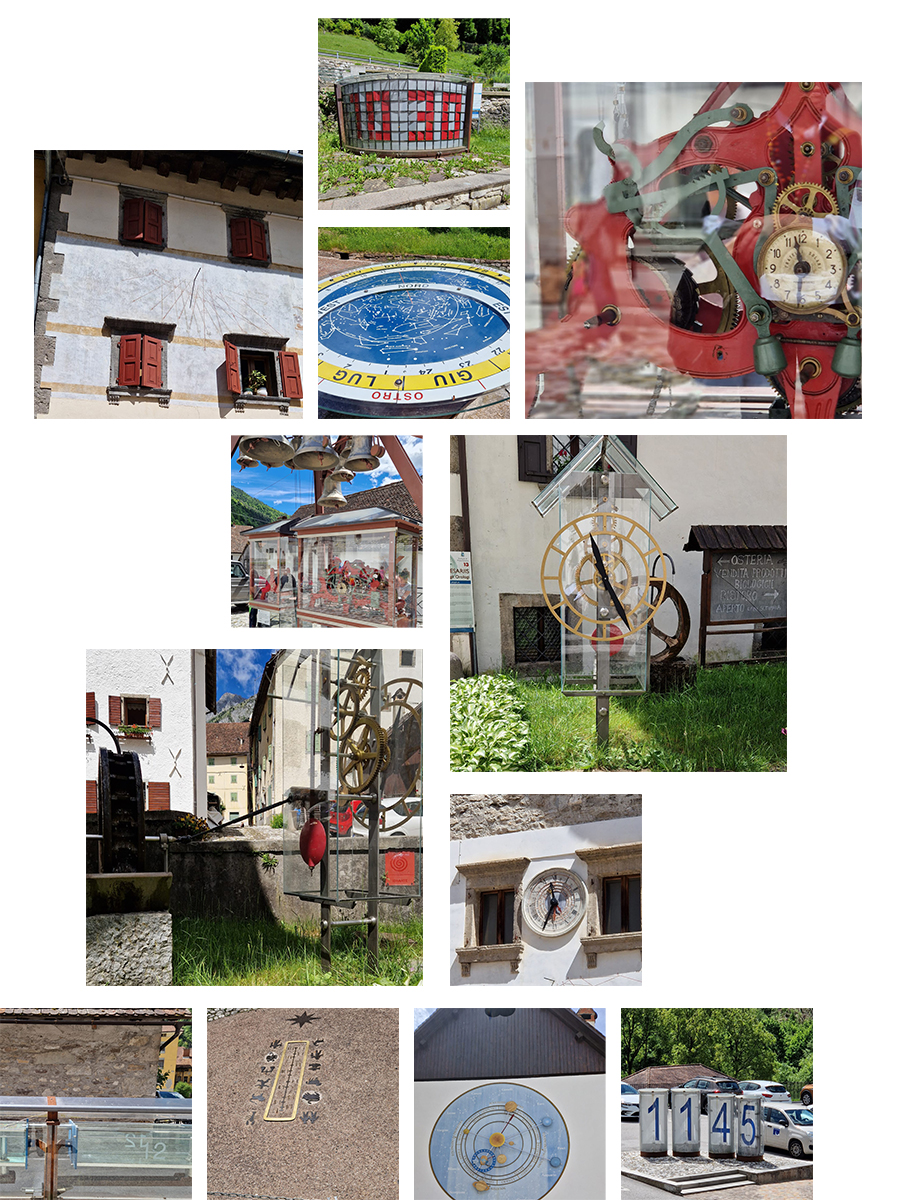

Pesariis, ein kleines, aber geschichtsträchtiges Dorf im norditalienischen Friaul-Julisch Venetien, ist weithin bekannt als das "Uhrendorf" - Il paese degli orologi. Es liegt im Val Pesarina, einem ruhigen Seitental der Karnischen Alpen, nahe der Grenze zu Österreich, und gehört zur Gemeinde Prato Carnico in der Provinz Udine. Mit nur rund 150 Einwohnern und einer idyllischen Lage auf etwa 750 Metern Seehöhe, verbindet Pesariis handwerkliches Erbe, alpine Natur und kulturelle Einzigartigkeit auf ganz besondere Weise.

Pesariis, ein kleines, aber geschichtsträchtiges Dorf im norditalienischen Friaul-Julisch Venetien, ist weithin bekannt als das "Uhrendorf" - Il paese degli orologi. Es liegt im Val Pesarina, einem ruhigen Seitental der Karnischen Alpen, nahe der Grenze zu Österreich, und gehört zur Gemeinde Prato Carnico in der Provinz Udine. Mit nur rund 150 Einwohnern und einer idyllischen Lage auf etwa 750 Metern Seehöhe, verbindet Pesariis handwerkliches Erbe, alpine Natur und kulturelle Einzigartigkeit auf ganz besondere Weise.

Das Fest von Fagagna ist eine jahrhundertealte Tradition, die an den ersten beiden Wochenenden im September stattfindet. Am ersten Sonntag im September findet der Corsa degli Asini statt, der am 6. September 1891 geboren wurde. Der Platz wird in eine echte Rennbahn verwandelt, in der die Protagonisten Esel sind, die von einem Jockey auf einem Wagen geführt werden. Das Rennen findet mit der Batteriemethode statt und das Finale findet unter den 5 besten Eseln statt. Eine Jury kontrolliert den regulären Ablauf des Rennens.

Das Fest von Fagagna ist eine jahrhundertealte Tradition, die an den ersten beiden Wochenenden im September stattfindet. Am ersten Sonntag im September findet der Corsa degli Asini statt, der am 6. September 1891 geboren wurde. Der Platz wird in eine echte Rennbahn verwandelt, in der die Protagonisten Esel sind, die von einem Jockey auf einem Wagen geführt werden. Das Rennen findet mit der Batteriemethode statt und das Finale findet unter den 5 besten Eseln statt. Eine Jury kontrolliert den regulären Ablauf des Rennens.

Görz wurde 1001 erstmals urkundlich erwähnt, als Kaiser Otto III. die Burg und den dazugehörigen Ort dem Patriarchat von Aquileja und dem Grafen Werichen von Friaul schenkte, von dem der Besitz auf die Grafen von Eppenstein überging.

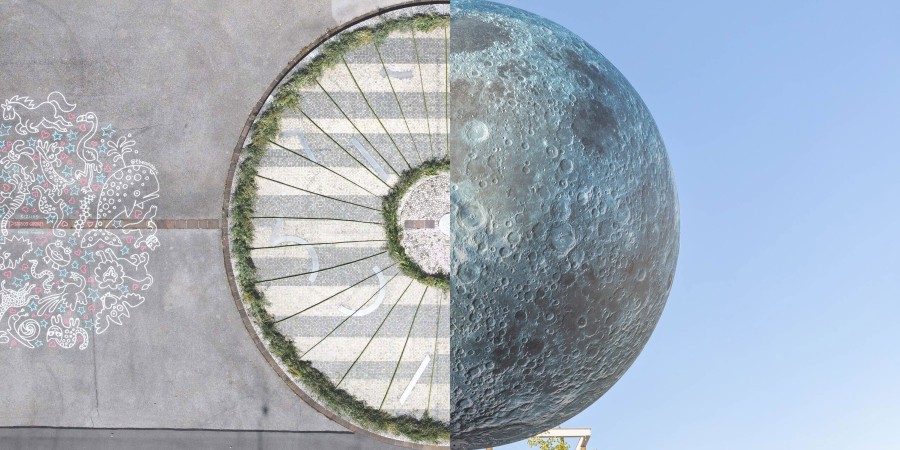

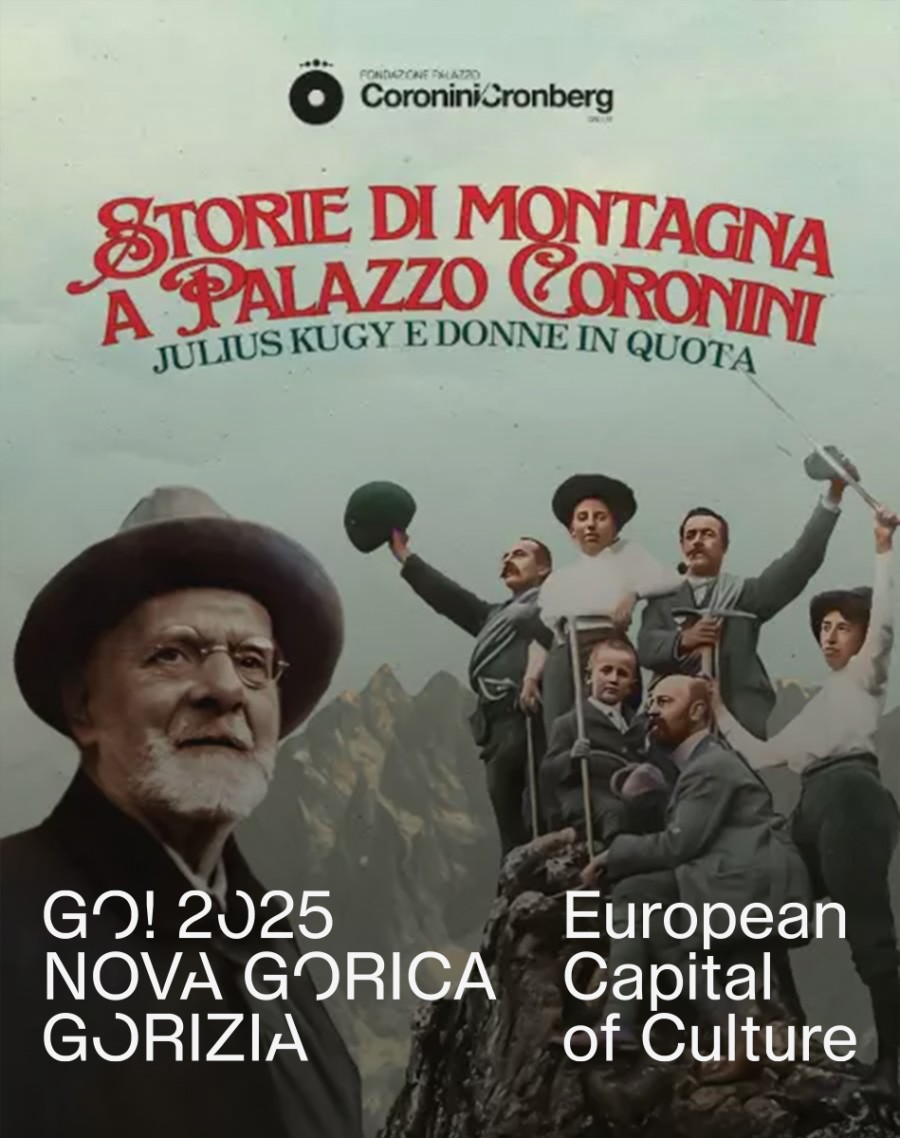

Görz wurde 1001 erstmals urkundlich erwähnt, als Kaiser Otto III. die Burg und den dazugehörigen Ort dem Patriarchat von Aquileja und dem Grafen Werichen von Friaul schenkte, von dem der Besitz auf die Grafen von Eppenstein überging. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten zeigt sich in der gemeinsamen Bewerbung um den Titel der Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2025.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten zeigt sich in der gemeinsamen Bewerbung um den Titel der Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2025.

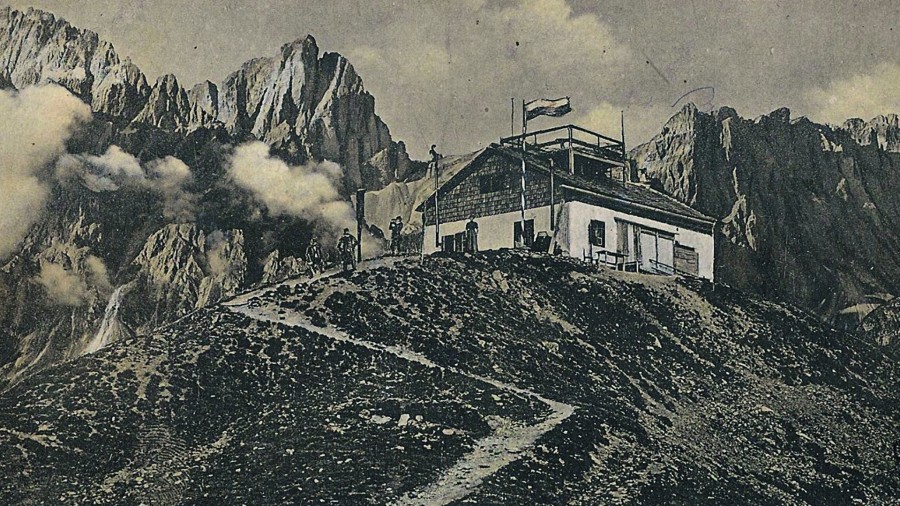

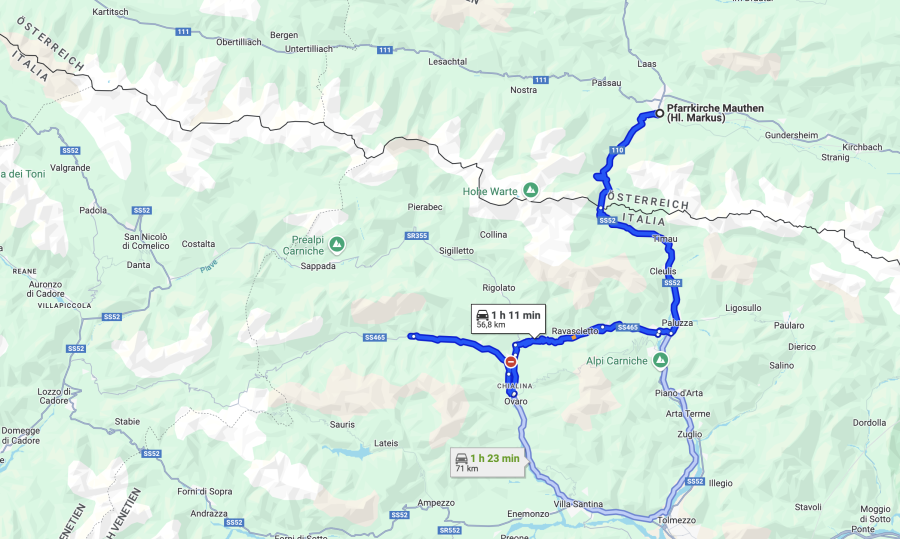

Runder Tisch "Plöckenpass Sperre"

Runder Tisch "Plöckenpass Sperre"

Tolmezzo, 21.11.2023

Tolmezzo, 21.11.2023

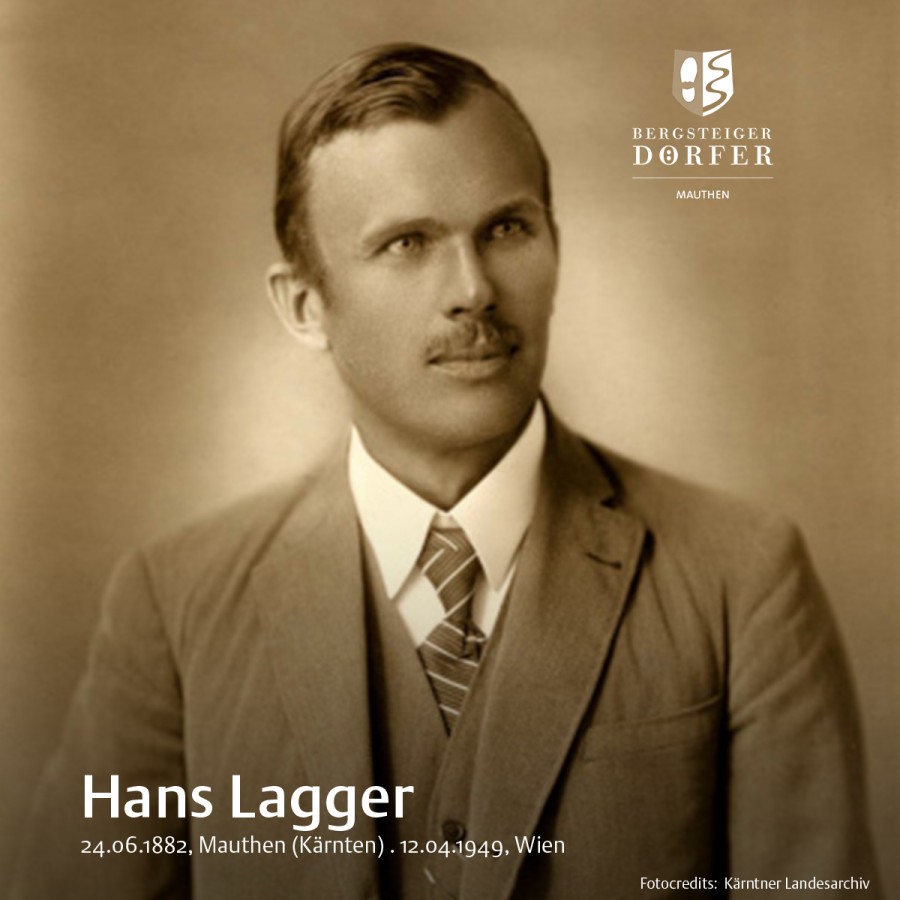

Eine Initiative des Alpenvereins als Umsetzungsprojekt der Alpenkonvention

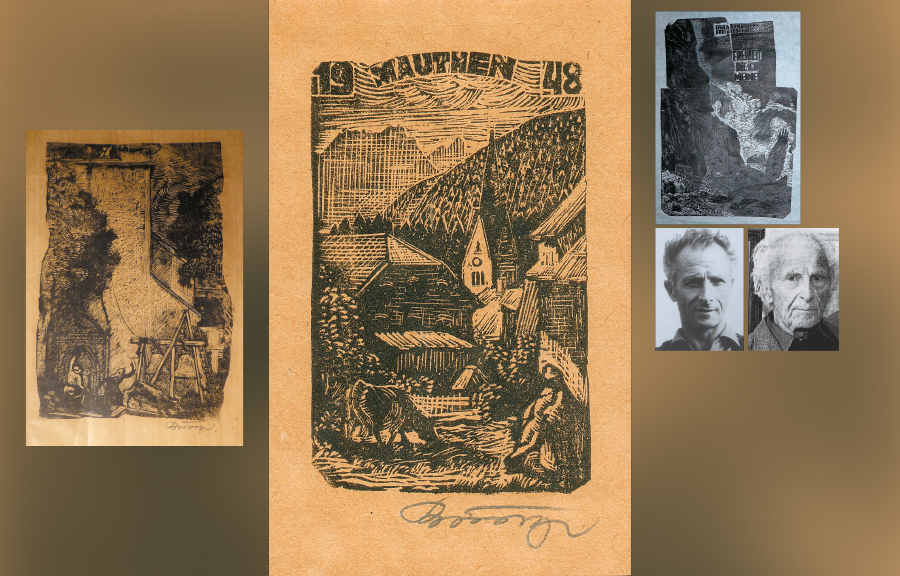

Eine Initiative des Alpenvereins als Umsetzungsprojekt der Alpenkonvention Am 1. Oktober 2023 fand in der Pfarre Mauthen die Wahl des neuen Pfarrgemeinderats statt. Der Pfarrgemeinderat ist ein Leitungsgremium, das für das Leben und die Entwicklung der Pfarrgemeinde Verantwortung trägt. Zusammen mit dem Pfarrer gestalten gewählte Frauen und Männer das Pfarrleben als Ausdruck gemeinsamer Verantwortung aller Gläubigen.

Am 1. Oktober 2023 fand in der Pfarre Mauthen die Wahl des neuen Pfarrgemeinderats statt. Der Pfarrgemeinderat ist ein Leitungsgremium, das für das Leben und die Entwicklung der Pfarrgemeinde Verantwortung trägt. Zusammen mit dem Pfarrer gestalten gewählte Frauen und Männer das Pfarrleben als Ausdruck gemeinsamer Verantwortung aller Gläubigen.